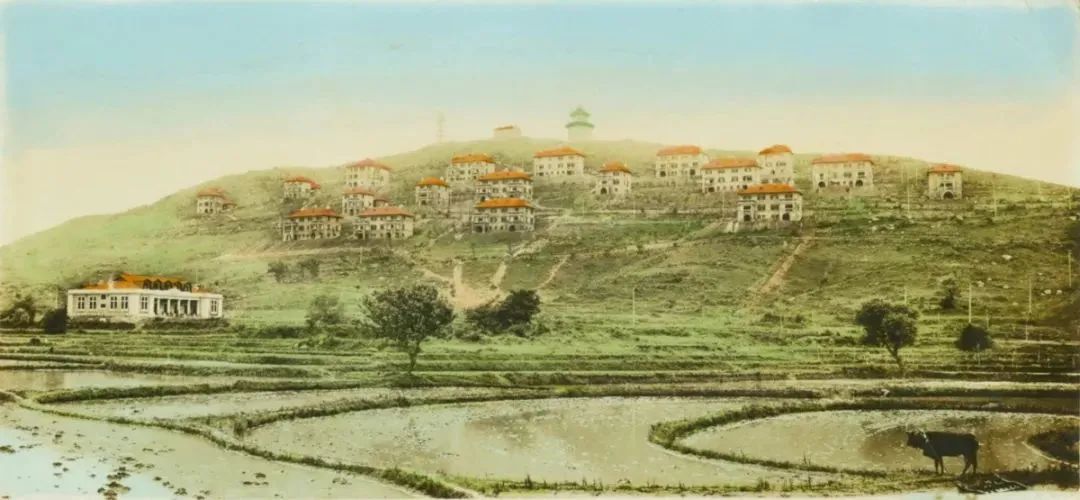

1931年下半年,在百年不遇的长江流域特大洪水与日本军国主义悍然发动的“九一八事变”等天灾人祸纷至沓来的严峻局势下,国立武汉大学珞珈山新校舍一期工程建设克服了重重困难,最终于1932年初基本完工。1932年2月底,全校师生陆续迁往珞珈山新校舍,并于3月3日在新校舍正式开学。

1932年初落成的国立武汉大学珞珈山新校舍一期工程部分建筑

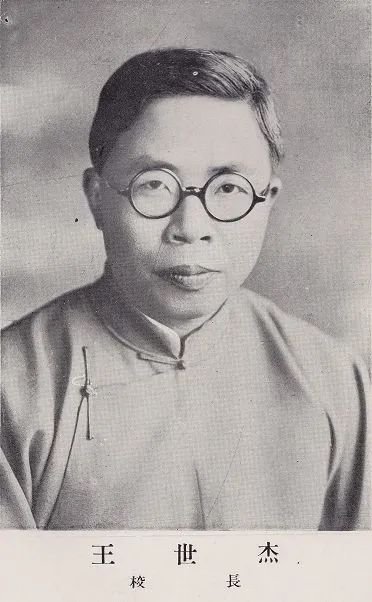

在1931年的“九一八事变”后不久,1932年的“一二八事变”又接踵而至,日益深重的国难,也大大地冲淡了国立武汉大学的“乔迁之喜”。1932年3月7日,王世杰校长对全校师生发表讲话称:

今天是本校本学期全体教职员和全体同学第一次集合,也是本校教职员和全体同学在这新校舍的第一次的集合。本来,关于新校舍建筑之告一段落,我们是打算在这里举行一个纪念仪式的;但因目前国难日亟,校务会议同人便决意将那个仪式延到一个相当时期举行。

直到当年5月20日,第150次校务会议才议决通过了“举行新校落成典礼案”,决定“于最近期内补行新校舍落成典礼,但纪念仪式不附游乐事项”。

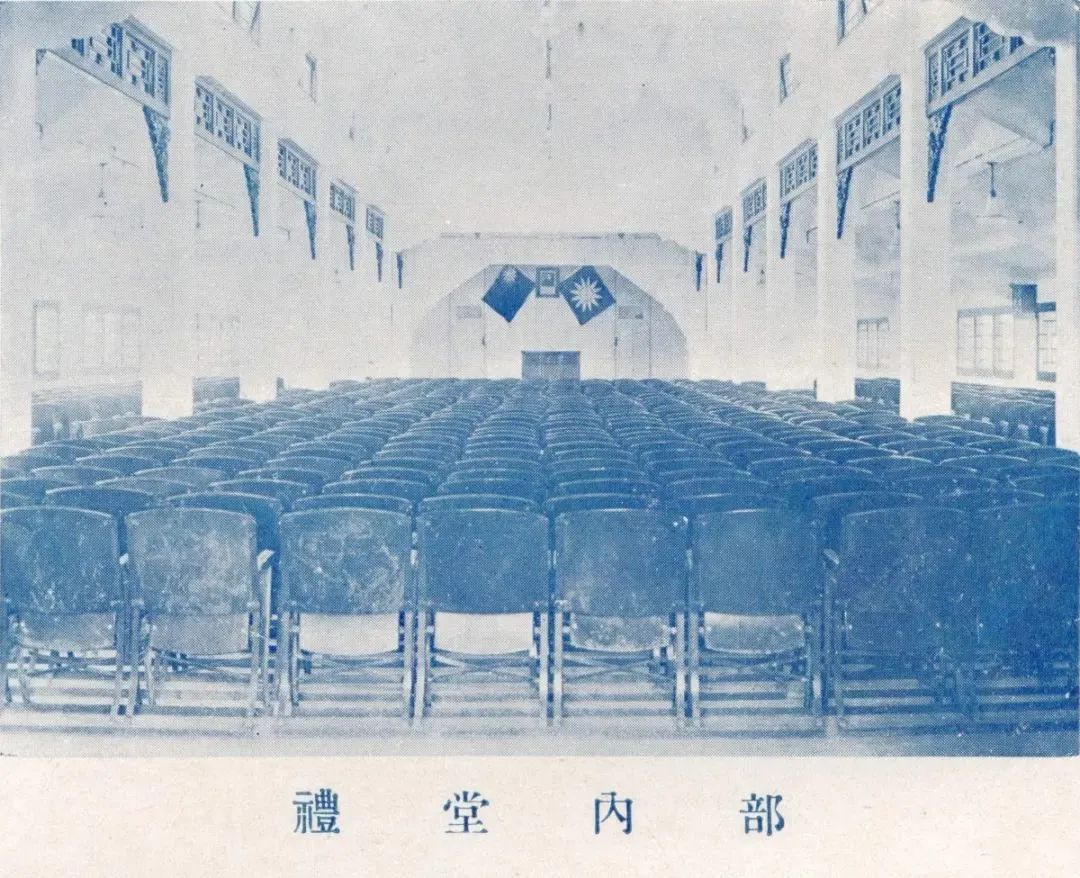

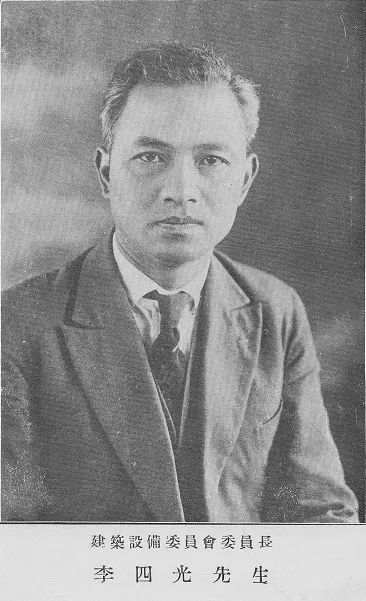

1932年5月26日下午1时,国立武汉大学珞珈山新校舍落成典礼在学校大礼堂隆重举行,到会的除了武大在校师生千余人之外,还有行政院代表、国立中央研究院院长蔡元培,教育部代表、国立中央研究院地质研究所所长李四光(其在名义上亦兼任国立武汉大学建筑设备委员会委员长之职),何成濬、夏斗寅、李书城、曾庆锡等地方党政要员,上海银行汉口分行行长周苍柏,国立北京大学理学院院长、国立武汉大学前任代理校长刘树杞,私立武昌华中大学校长韦卓民、私立武昌中华大学校长陈时、私立武昌文华图书馆学专科学校校长沈祖荣等嘉宾。

1932年5月26日国立武汉大学珞珈山新校舍落成典礼的举行地点

在此次落成典礼上,王世杰、蔡元培、李四光、何成濬、夏斗寅、曾庆锡、刘树杞、陈时、邵逸周等人先后发表了演讲,对此,当时的《国立武汉大学周刊》、《武汉日报》、《湖北教育厅公报》等报刊均有比较详细的报道,只是由于记录者的不同,这几家报刊所刊登出来的同一个人的演讲稿在文字上亦有不少差异。笔者在仔细比对之后,特从中摘选出部分比较精彩的演说词,以与各位同仁分享。

王世杰报告

▲在武汉建设一个完全的大学,不仅要能应现在武汉的需要,并且要能应将来武汉的需要。

▲要建筑坚固的房屋,不但能住五六十年,并且要求永久的存在……讲到坚固,房子是用水泥和钢骨及坚固材料所造成,工程师并且指出何处应植能经数百年的百果树,那一处又要植那一种树,总求要能与房屋一样的耐久,这就是求坚固的明证。

▲一切器具及教室实验室的设备,当时曾与工程师定下范围,我们的材料,求坚固而不求奢华,器具求卫生而不求舒适。这是很费了心机的。如同学用的钢丝床,在一二十岁的人用的床,如果非特别坚牢,非但不能于用过后留给次班的同学用,即其本身在校继续用四年,求其不坏,恐非易事。本校的床,因为汉口没有相当的制造所,所以特别向镇江一个专做铁床的学校定做。他们做了几个样子,由我们特别考虑,请体重的叶雅各先生站在上头试过不坏才定的。其他器具也都求卫生而不求安逸,卫生设备如浴盆厕所水电,绝对没有苟且的事。建委会知晓学生来校求学,每年每人有用七八百元的,若不注重卫生而常生病,岂不可惜?

▲本校的工程,尚只完成一半,此后需要中央及地方的指导与帮助正切。我们的建设不仅是物质的建设,还有最大的精神建设,无论在学术建设方面或文化事业方面,我们都在努力。请大家看我们所走的路是不是中华民族的出路。是不是人类向上的路。这是希望于给我们以物质帮助精神帮助之外,更希望各界予以匡助的。

蔡元培报告

▲到民国十七年,政府请王先生暨许多现在武大服务的先生来此,想建设一个理想的大学,何谓理想大学呢?我想低限度有两点,第一点,要有适宜于研究学问的场所,并且要实实在在的努力学术,第二点即养成健全的人格。

▲中国办大学,过去多注重于学问方面,故多采取大陆派,及后渐渐觉悟,采学问与人格双方并重。盖学问方面,其重要点在设备之完善,如标本仪器图书之充足,教员之能指导学生,提起兴趣,而养成人格之伟大,习惯之高尚,尤为重要,故吾人大学教育,应学问与人格并重。

▲中国三十年来,有新式之大学后,总计全国大学约百数十所,多因过去历史关系,虽时时改革,总不如武大之与旧历史一刀截断重新创造之痛快,且武汉为水陆中心,地点在全国很重要,应该建一合科学的美化的大学,现在校中又注重卫生及新村之建设,将来一定有很好成绩,不过大学区——学村——内,无论什么事,应该受校方支配,照英国牛津剑桥两大学办法,无论建筑及一切设备,均须依照大学的设计而行,否则即不“和谐”。

李四光演说

▲这个学校完全从无中生有,好像在白纸上做文章一样,完全系由理想而实现的,这一点值得我们注意的。

▲这个学校在革命潮流激动中,时代极纷乱的时期成立,正如为革命而牺牲,事后建纪念碑一样,而这个学校,不但是一个死的纪念碑,仅供人之凭吊,而且是活的纪念碑,诸君为纪念碑中之一员,今后要赖诸君发扬光大,使这个纪念碑在社会上建一伟大成绩来。

▲今天虽然是武大新校舍落成典礼,但因为工程上仅完成二分之一,也可说只是武大迁移的典礼而已。从前武大设在城内,现在已迁珞珈山,从此我们要表示决心,来改造环境,建设新的社会,好像一个人,跳出旧世界,走入新世界一样。我们现在要忍痛一时,暂与旧社会绝交,待我们有了经验时,再与旧社会复交,来感化他,并创造新社会。我们现在所采取的态度,是积极的,不是消极的。中国人每次消极时,或不满现社会时,只晓得入山修道,这种态度是不对的。大学是有机体,他的生命是进步的,向上的,应该随时创造新生活,改造环境,为人类指导者,使人类生活,合理化,科学化,所以希望诸君向学理——真理而努力。

▲兄弟历曾在平京沪粤等处,所见各大学,以贵校建筑为最宏壮最伟大,兄弟希望贵校成绩在全国亦首屈一指。现在中央与地方财力困难,但学校为文化之母,其发展与否,关系一国之盛衰,且大学为科学发明之中心,国家各大学,能潜心研究学问,制造利器,保国家之生存,故地方亦极愿尽力协助。

▲贵校筹备建筑期间,兄弟曾亲到珞珈山查勘,当时并无途径,一片荒凉,荆棘遍地,正如中国纷乱之现象,现经王校长等设计建筑,居然另一世界,希望诸君学业日见进步,以改造珞珈山之精神,来改造社会。

▲武大为鄂中最高学府,并在革命潮流激动中产生,革命是求政治之光明,而大学是求社会之光明,是促进人类动作向上,生活日见科学化之有机体。现在政治与社会,尚在黑暗中,人民之生活,如半开化境地,外人视中国为次殖民地,最近更目中国民族为无进步之民族,言之诚堪痛心。今幸武大产生,社会前途,现出一线曙光,诸君将来之责任,在指导民众,以诸君为中心,改造环境,使社会文明,社会一文明,政治自可光明,望诸君努力为之。

1932年初,国立武汉大学从武昌东厂口旧校舍迁入珞珈山新校舍,距离王世杰正式出任武大校长,只有短短三年不到的时间,在当时的艰难环境下,这不能不说是一个极大的奇迹!对于王世杰领导武大师生所创造的这个奇迹,他的老同事胡适和周鲠生都曾有过极高的评价。

1932年11月底,错过了半年前的那场武汉大学珞珈山新校舍落成典礼的胡适先生,终于有机会前来武大讲学。11月28日,胡适在当天的日记中如此写道:

上午与雪艇(王世杰,字雪艇——引者注)、皓白同去参观武汉大学。计看过的地方有工场,小学,女生宿舍,文学院,理学院,图书馆,男生宿舍。雪艇诸人在几年之中造成这样一个大学,校址之佳,计画之大,风景之胜,均可谓全国学校所无。人说他们是“平地起楼台”;其实是披荆榛,拓荒野,化荒郊为学府,其毅力真可佩服。

看这种建设,使我们精神一振,使我们感觉中国事尚可为。

1932年底,胡适访问武汉大学期间,在武大招待所(听松庐)前与部分教职员的合影,前排左四为胡适,左三(刘秉麟)身后为王世杰

1947年10月31日,时任校长周鲠生在国立武汉大学19周年校庆上的报告中亦特别提到了王世杰对武大的卓越贡献:

特别有理想贡献的则是李四光先生。李先生在武汉大学筹备委员会首先提议以一百五十万元巨款于武昌郊外另建新校舍,改造环境。在当时一般人看来,那个计划过于理想。假设没有李先生那个理想,恐怕武汉大学不会有珞珈山壮丽的校舍,今天的校庆还要在东厂口旧校舍举行。真正实现李四光先生的理想而创立本校规模的,则是第一任校长王世杰先生[。王先生]于民十八年由京辞官来主校政,当时学校尚在东厂口,珞珈山新校址圈地手续尚未办了,而所谓新校舍之建筑费一百二十五万〔一百五十万〕中,实际领到的只有二十万元,加以省政府已改变,情势变迁,一切都有落空之象。王先生在最困难的时期就职,不到一年,珞珈山新校舍工程居然开始,再过两年武汉大学居然迁到珞珈山新校舍授课了。及至民二十二年王先生因被任为教育部长离开学校,本校建筑设备以及制度人事都已树立规模,我们继任的人、至今大部犹可说是萧规曹随。他对本校创建的伟大功绩,真是不可磨灭的。