按:威斯坦·休·奥登(Wystan Hugh Auden)是20世纪英美诗坛上的一位重要诗人,1938年2月,他与小说家克里斯托弗·衣修伍德(Christopher Isherwood)来到中国,在四个月的旅行中见证了战时社会百态,《战地行纪》(Journey To A War)中的“旅行日记”部分即为两人途中见闻省思之记录。3月8日,两人自广州来到汉口,进行了一系列“巡回访问”,与蒋介石、博古、陈纳德、史沫特莱等人会面,后辗转郑州、商丘、徐州、西安,于4月20日再次回到汉口,4月22日,在英国驻华大使阿奇博尔德·克拉克·科尔爵士(Sir Archibald Clark Kerr)等人的陪同下,奥登一行参观了国立武汉大学珞珈山新校舍,下文选录篇章即为当日日记。在84年后的今天,借助他者与异域的目光,我们能够一同回溯历史此刻,重新观看自己。

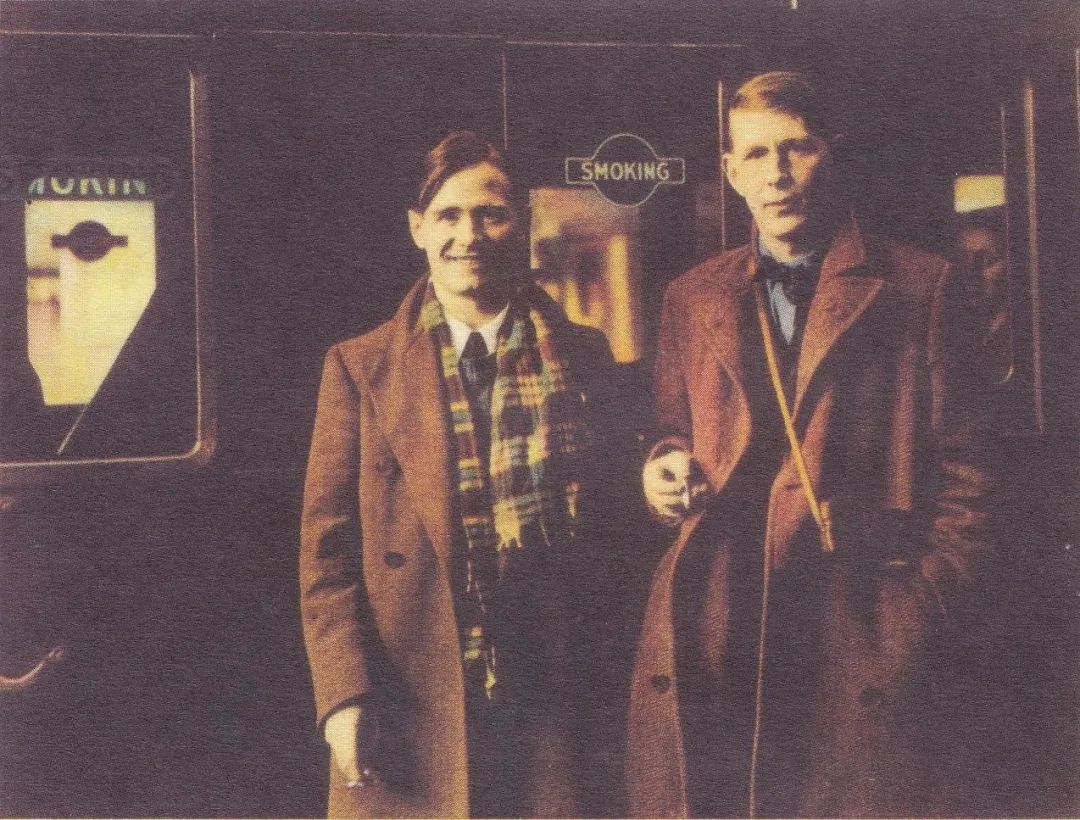

奥登(右)与衣修伍德(左)

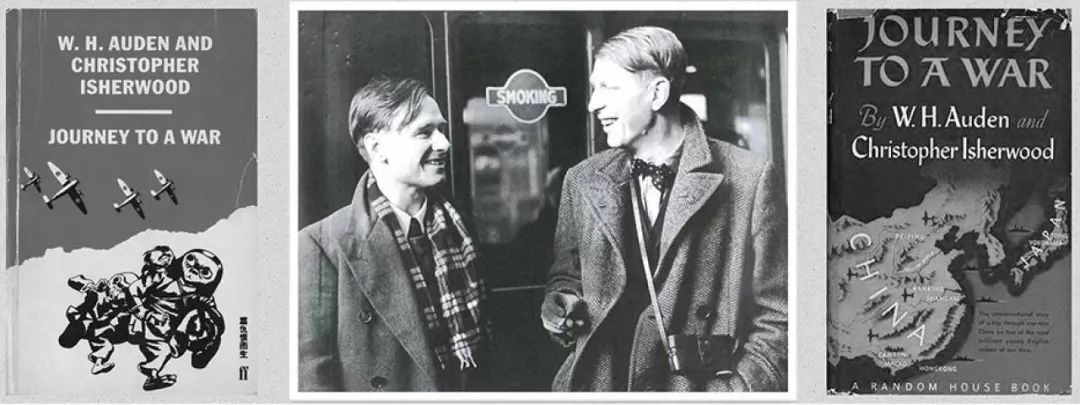

1938年,奥登在中国抗战前线留影

1939年,法伯出版社与兰登书屋两版书影

图片来源为:

图片一:https://shanghai.nyu.edu/news/journey-war

图片二:https://www.abebooks.com/first-edition/Journey-ISHERWOOD-Christopher-W.H-Auden-Random/31140677484/bd

图片三:https://www.biblio.com/book/journey-war-auden-wh-isherwood-christopher/d/1362015465

/ 战地行纪·旅行日记(节选)/

(1938年)4月22日

……

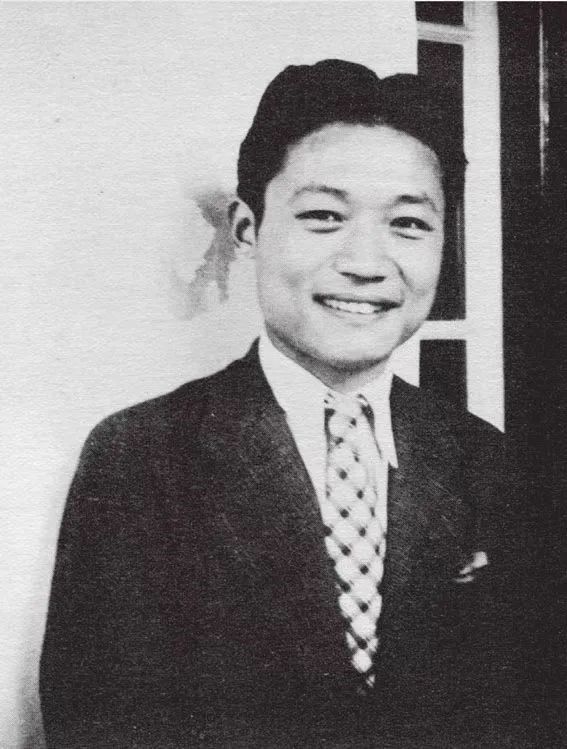

今天早上,叶君健先生来拜访我们,我们在昨天的文学茶话会上认识的一个羞怯的年轻人。他是世界语短篇小说集《被遗忘的人们》的作者,该书所用的笔名是马耳。朱利安·贝尔①担任武汉大学教授的时候,叶曾是贝尔的学生。和麦克唐纳一样,他也隶属于军事委员会政治部里的一个宣传组。这个宣传组包括了一些持自由主义或左翼观点的作家,他们不久以前还在监狱里呆着。战争开始时他正在日本。日本警察因为怀疑他是无政府主义者逮捕了他。“你不能太介意,”他告诉我们,“如果我有时看来有点愚钝的话。要知道,他们经常打我头。”如同所有这些顽强得出奇的中国革命者,他给人留下了一个礼貌、神经质、温和的印象。

1936年毕业于国立武汉大学外文系的著名作家、翻译家叶君健

我们正交谈着,一股梦幻般的春风刮了进来——阿格尼斯·史沫特莱到了,穿着一件薄薄的少女装。她的样子得意又欢快。那份手稿到最后非常神秘地出现在纽约;那本报道八路军的新书很快会在英国、俄罗斯和美国出版。她看到我们回来似乎很高兴,邀请我们去她新住的地方玩。(她已从“莫斯科-天堂轴心”搬了出来,因为鲁茨主教已离开了汉口。)她现在住在中街——八路军驻汉口办事处也在同一条街上。“可那一带的黄包车夫叫它‘八路街’。你们叫车时不要说到中街。就说到‘八路街’,看他们是否能听懂。我想看看是不是全城人都知道。”我们保证说我们会这样说的。

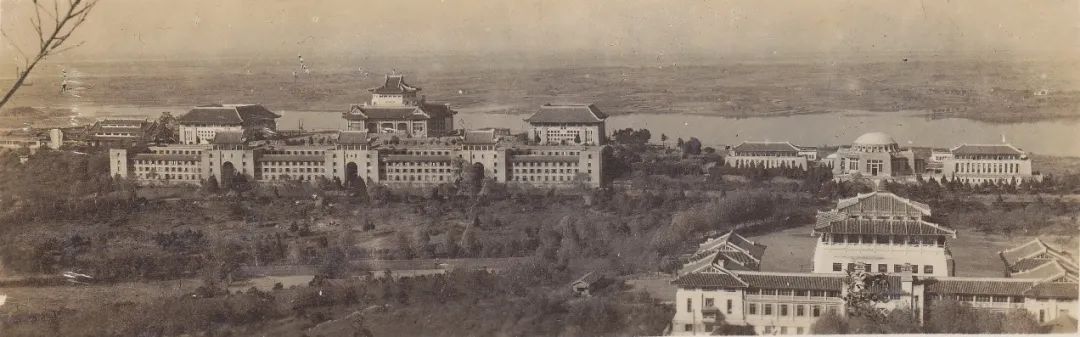

全面抗战爆发前夕的国立武汉大学珞珈山校园

下午,我们和大使、科尔女士和一位姓郭的教授一起开车出去,对武汉大学进行了一次访问。学校坐落在长江南岸,靠近武昌。大学的建筑物相当新:它们在1931年才开始动工兴建[1]。其新式中国建筑风格出色地将旧式四角挑檐与大体量的粗粝白水泥糅合在了一起。从远处看去,开着排排小窗的巨大的中央楼群,极其壮观地坐落在一个山坡天然公园里,旁边是个很大的湖泊,让你不由想起了照片里的拉萨。这个体量效果的实现其实应归功于建筑师的巧妙招数——那些巨大的方形高楼的顶部,实际上是一些建在山顶的相对较小的房屋,因此它们就高出了那些较低的建筑立面。学校内景令人失望,主要是因为战争打断了装修工程,这毫无疑问。

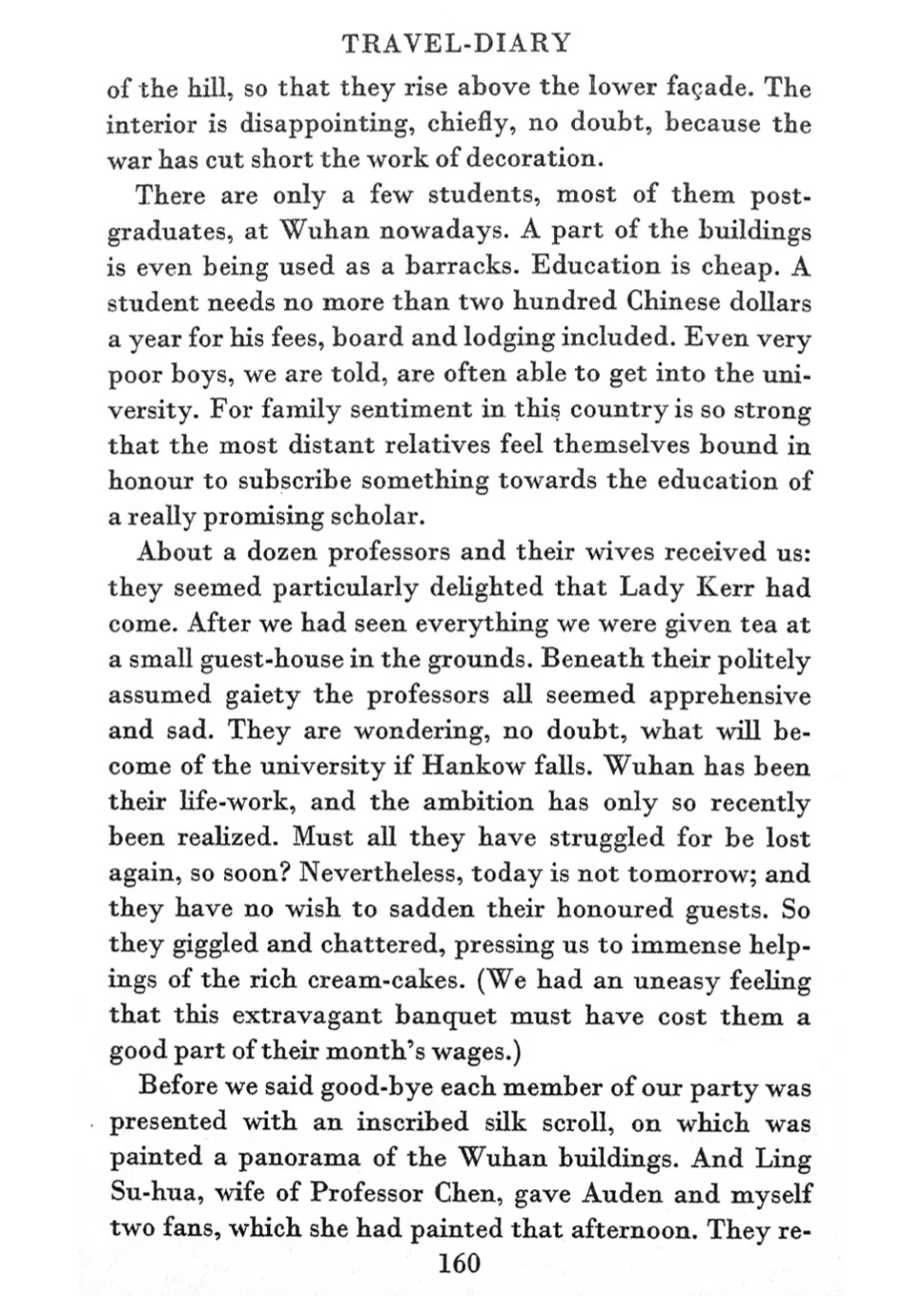

眼下在武汉的学生很少,大部分是研究生[2]。部分校舍建筑甚至被用作了兵营。教育费用很便宜。一个学生一年的学费不超过两百元,包括了伙食费和住宿费。我们听说,甚至家里很穷的学生也常常可以入读。因为在这个国家,家族感情是如此牢固,以至连最远的亲戚也觉得理应为一个很有前途的学生的教育出资。

听松庐——20世纪30年代的武汉大学招待所

大约十来个教授和他们的妻子接待了我们。他们对科尔女士的到来似乎感到特别高兴。我们整个参观了一遍后,就在小招待所的庭院里喝起了茶。在他们出于礼貌故作欢颜的背后,那些教授看上去忧虑满腹。毫无疑问,若汉口陷落的话,他们不知道大学情况会如何。武汉是其毕生事业所在,事业抱负不久之前刚刚实现。他们为之努力的一切必然要再次失去,这么快就没了?尽管如此,事情还没有临头;他们不希望让他们尊贵的客人徒增烦愁。于是他们轻声笑着,你一言我一语地,强迫我们吃下了一大块奶油蛋糕。(我们有一种不安的感觉,这场铺张的盛宴定然花去了他们一大半的月薪。)

临别前,我们每个人都拿到了一个刺绣卷轴作为礼物,那上面绣着武汉建筑物的全景图。凌叔华,陈教授②的夫人,赠给奥登和我自己各一幅扇面,那是她当天下午画好的。它们描绘的是湖畔景色。我那把扇子上,陈夫人还写了两行从古诗中摘得的诗句③:

雾锁山河在,

且饮遣忧怀。

在那古诗的下面,陈夫人自己还加了一句:

在家国战乱中

我怀着惊奇作下此画,以忘却我的悲愁。

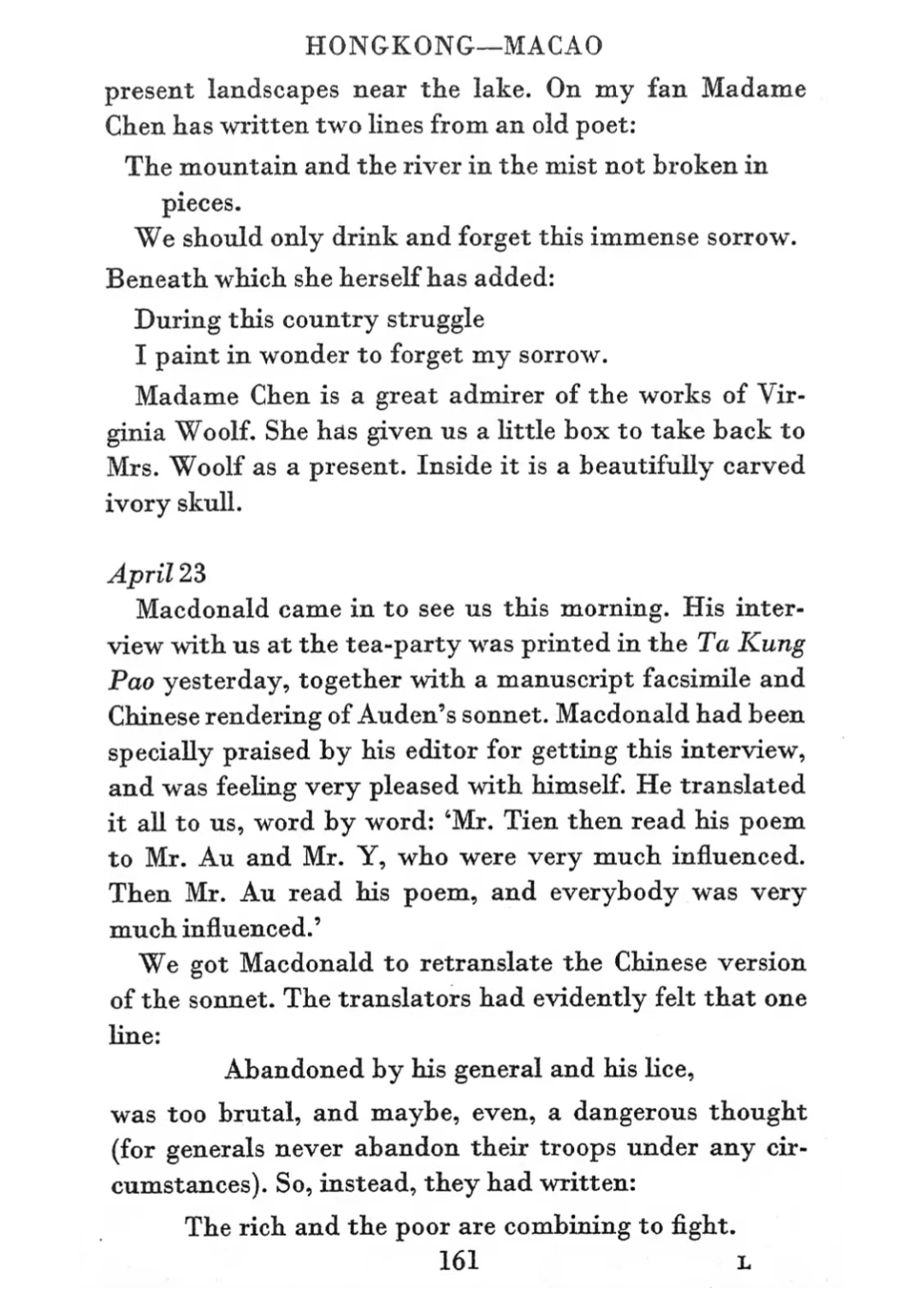

陈夫人非常欣赏弗吉尼亚·伍尔夫的作品。④她委托我们将一个小盒子带给伍尔夫作为礼物。里面是一个雕刻精美的象牙骷髅。

国立武汉大学文学院院长陈源(西滢)(中)、凌叔华(右)夫妇与文学院外文系教授、英国诗人朱利安·贝尔(左)

原注:

①朱利安·贝尔:英国作家伍尔夫的外甥。1935年任武汉大学英文系教授,1937年7月死于西班牙内战中。

②此即与鲁迅发生论争的陈西滢,1927年与凌叔华结婚,1929年到武汉大学任教授兼文学院院长。[3]这里还有段插曲,凌叔华与朱利安·贝尔曾发生过一段情事,贝尔因情事败露被校方辞退而返回英国。虹影曾以此事为摹本写过一本名为《K》的小说。

③原文为:the mountain and the river in the mist not broken in pieces/ we should only drink and forget this immense sorrow,衣修伍德并未问及这首古诗的出处,这里勉强根据英文转译成古诗。

④凌叔华在武汉大学与朱利安·贝尔结识后,与伍尔夫姐妹互有书信往来。

自注:

[1]国立武汉大学珞珈山新校舍建设工程于1929年春开始进行前期准备工作,一期工程于1930年3月正式动工,1931年底基本完成。日记“1931年才开始动工兴建”一说有误。

[2]1937年抗日战争全面爆发,1938年春,国立武汉大学大部分师生西迁乐山,四年级学生留在珞珈山学习,以待毕业。日记中所提“研究生(post-graduates)”应为“四年级本科生”。此外,上文中的三处“武汉”,应该都是“武汉大学”的简称。

[3]陈西滢(本名陈源,笔名西滢)于1928年来到国立武汉大学文学院任教,1930年继闻一多之后出任武大文学院第二任院长。译者注释“1929年到武汉大学任教授兼文学院院长”一说有误。

文章来源:

〔英〕W. H. 奥登、克里斯托弗·衣修伍德《战地行纪》,马鸣谦译,王家新校,上海译文出版社,2012年,第149-152页。

原文参考版本:

W. H. Auden and Christopher Isherwood, Journey To A War, London: Faber and Faber Limited, 1939, pp.158-161.

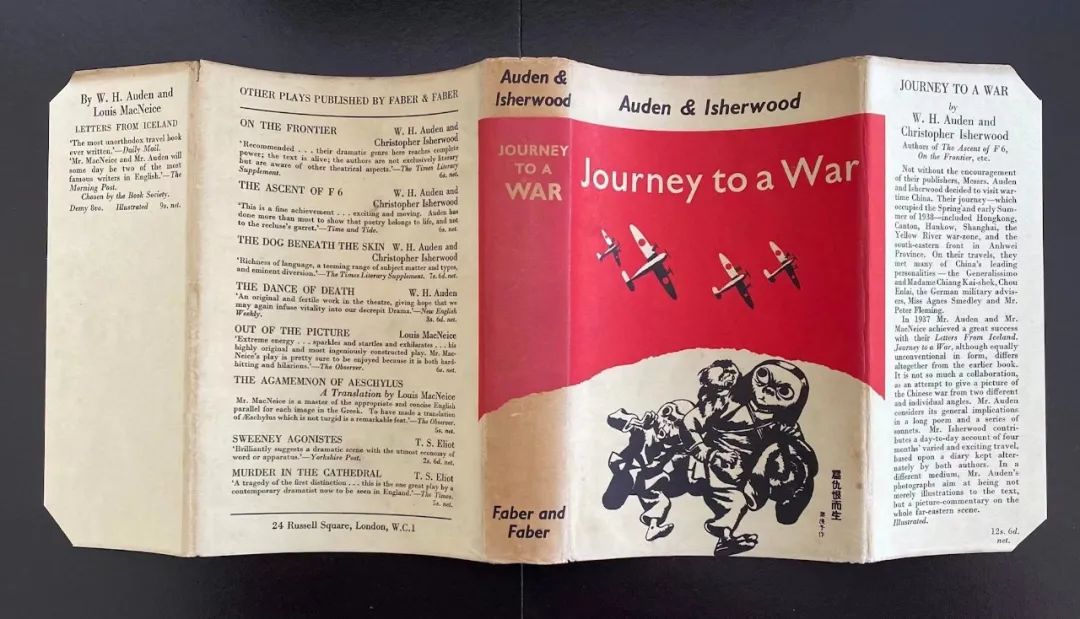

书影(法伯出版社1939年版)