张焕乔,著名核物理学家,武汉大学校友。1933年12月13日生于四川巴县土主场毛家岗(现属重庆市沙坪坝区)。1952年,张焕乔先生考入武汉大学物理系。1955年,转入北京大学物理研究室学习。1956年毕业后分配到中国科学院近代物理研究所,在戴传曾先生的指导下从事中子物理实验研究。1958年10月,被派往苏联科学院库尔恰托夫原子能研究所实习。期间,他两次见到苏联原子弹之父——库尔恰托夫,并在导师的带领下参观了库尔恰托夫原子能研究所的全面核物理研究工作,使他大开眼界。

1960年1月,张焕乔回国后,一直在由中国科学院近代物理研究所二部更名而来的中国原子能科学研究院工作,长期从事中子物理、裂变物理和重离子反应实验研究,并先后任研究员、博士生导师和北京串列加速器核物理国家实验室主任,兼任北京大学和华中科技大学教授、山西师范大学名誉教授、中国核工业集团公司科技委高级顾问、国防科工委专家咨询委员会委员、中国物理学会常务理事,以及《中国科学》《中国物理快报》《高能物理与核物理》等杂志编委,第二版《中国大百科全书》副主编。1997年当选为中国科学院院士。

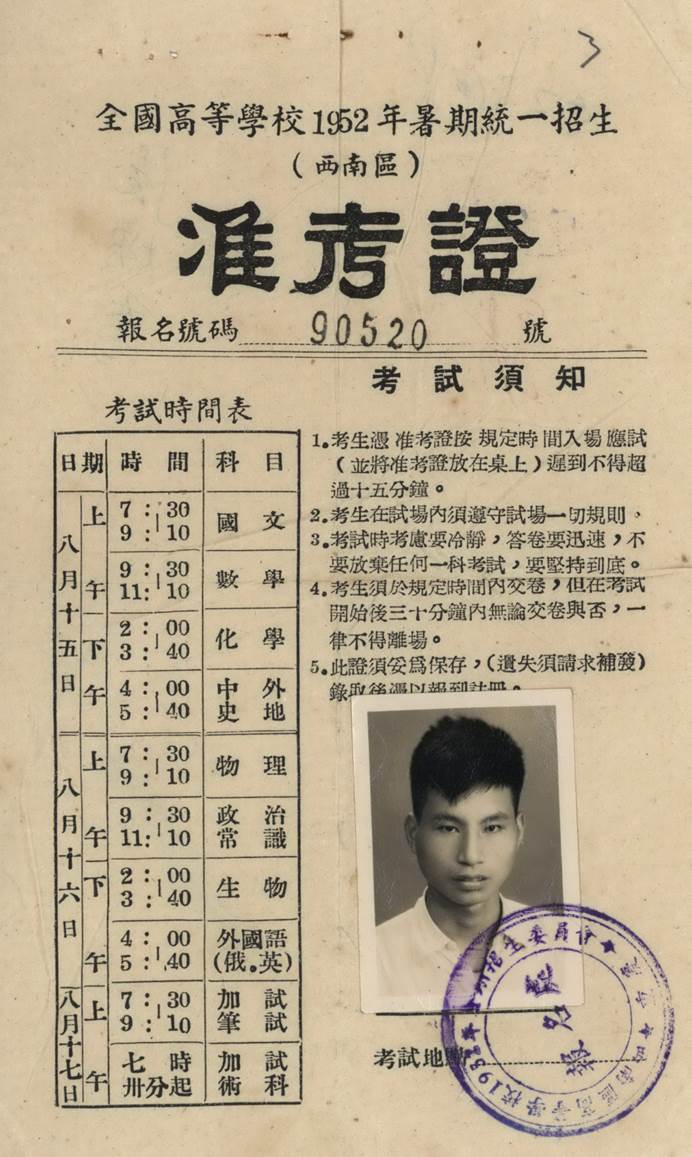

张焕乔先生1952年高考准考证

先生高考志愿选择武汉大学的金属物理专业,有偶然也有必然。先生说他选择武大首先是受到大哥同学的影响,这位同学毕业于武汉大学,他对珞珈山的描述也让自己对这片土地心生向往。其次是自己怕冷,不想去北方。据先生回忆:

“我报考大学时,受影响,也报考了武汉大学。我们那个时代,国家希望我们去北方读大学,尤其是去东北。我当时想得很简单,觉得东北那么冷,我是南方人怕冷,就没有报考老解放区的几所大学。我填报的5个志愿全部是西南的大学。”

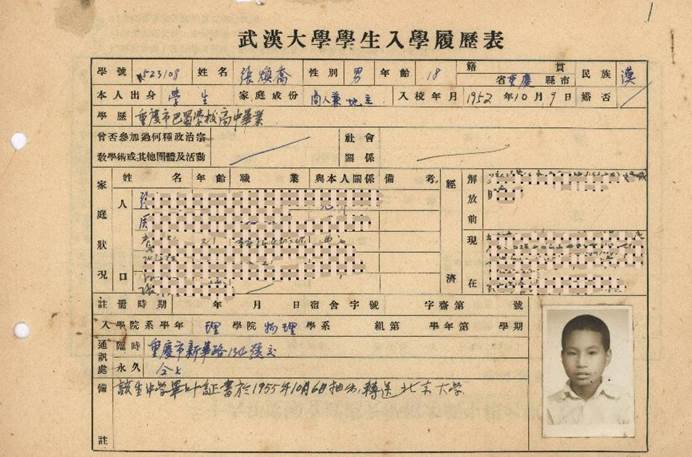

张焕乔先生入学履历表

至于专业选择,先生坦言,“实际上我更喜欢数学专业,但当时想着数学专业出来估计肯定就是教书了,虽然我在初中时的理想是当一名老师,但高中时我的理想又变成了当科学家,不再想着当老师了,所以我就放弃了数学专业。我本身是对核物理专业感兴趣的,可惜当时武大还没有核物理专业。当时武大的物理系有两个专业,一个是电离层(抗战胜利以后,美军在武大留下了一个雷达,当时全国只有武大有雷达,所以武大开设了电离层这个专业),一个就是金属物理。我当时想,电离层这个专业毕业以后不好找工作,就选择了金属物理专业。”

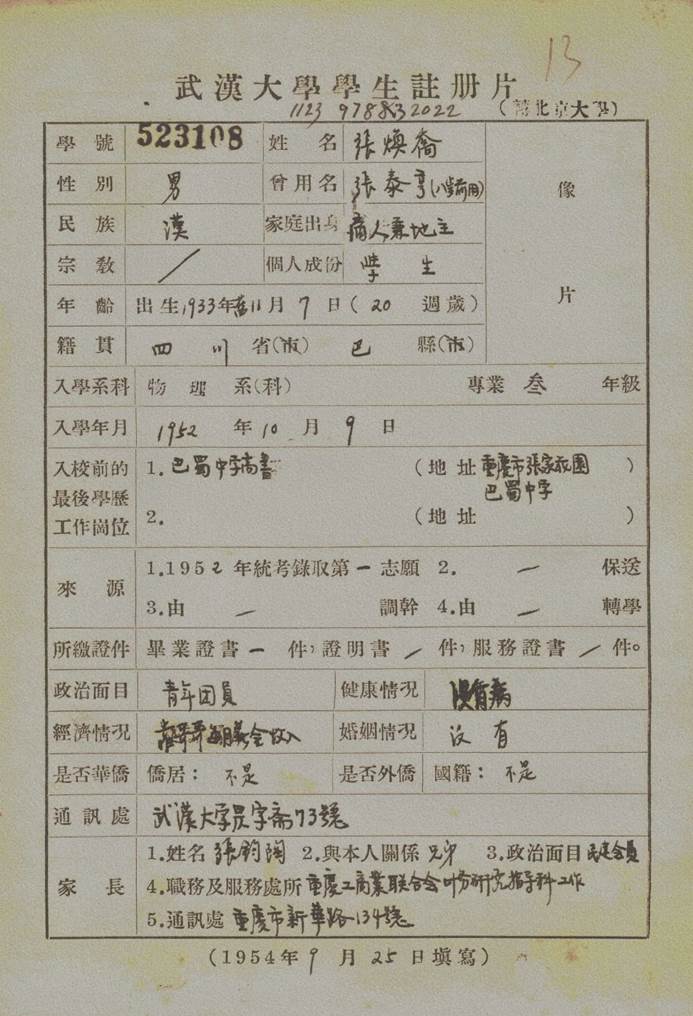

张焕乔先生在武汉大学的学生注册片

武汉大学是先生接受高等教育的起点,也是奠定先生人生梦想的地方。先生接受访谈时回忆,他在武汉大学读书时,大一过后学校里有5名派往苏联学习的名额,他便是其中一位。各种考试都参加过后,不曾想临去之前,学校因先生的家庭出身问题又通知他不能前往。在他们读大学的那个时代里,去苏联留学是一件很光荣的事情。临行之前又被别人替换下来,成为先生人生中的又一次挫折。但他并没有气馁,心想既然不能去苏联学习,那就在武大踏踏实实地学习吧。张焕乔先生在武大学习时成绩优秀,二年级时更是成为获得各科满分的4名学生之一。

张焕乔赠送给母校的《原子核结构》一书

在先生即将要进入大四的时候,国家决定发展原子能事业。那年,北京大学从全国各地的重点大学选出99名优秀学生,组建了北大的核物理专业。陈佳洱先生来武大总共调选了10名学生,张焕乔有幸成为其中之一,实现了他想学核物理专业的梦想。先生在北大胡济民、朱光亚等名师的指导下刻苦学习,立志为发展中国的原子能事业献身。

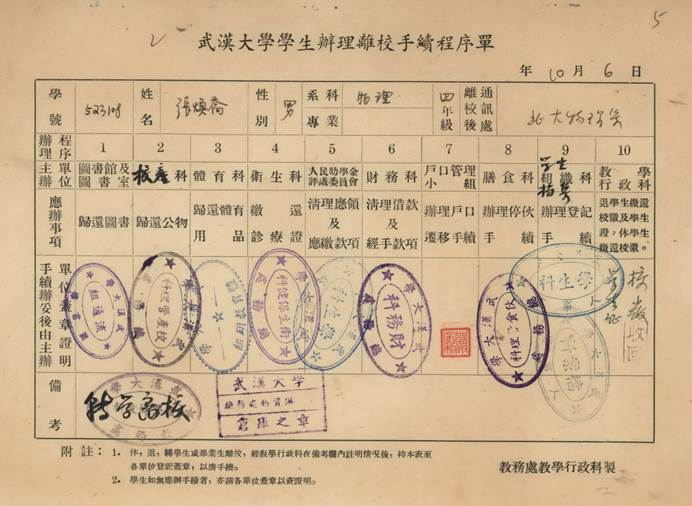

张焕乔先生转往北京大学物理系的离校手续程序单

先生回忆,“在北大读书,对我而言是一种挑战。班上的同学全是从各名校选出来的尖子生,我又一次感受到了差距,开始拼命自学追赶。这是我读书时代遇到的挫折与挑战,在以后的工作过程中,也遇到过这样那样的大小挫折。我觉得我骨子里很强,遇到挫折后,从不会气馁,到现在,我觉得我一生都在不停地拼命奋斗。”

先生从北大毕业后,选择直接参加工作,被分配到中国科学院近代物理研究所中子物理实验室工作。当时钱三强先生是该实验室主任,何泽慧先生任副主任。在工作中,他刻苦攻关,勤奋工作,主动服务国家战略需求,献身中国的原子能事业,成为国家原子能领域杰出的科学家。